Викулово в настоящее время – центр района. Здесь есть и больница (слава богу, нам это не пригодилось), и рынки (которые ничуть не хуже многих городских!), и библиотека (она же усадьба викуловского главы), и церковь (правда, сколько мы туда не пытались попасть, все время натыкались на табличку «Закрыто». Вот так, захочешь в Викулово карму поправить – и не достучишься до небес).

В середине XIX века село Викулово становится резиденцией окружного заседателя, и в нем открывается сельское училище, преобразованное в 80-е годы в церковно-приходскую школу. В селе ежегодно проводились 4 ярмарки, появляются ремесленники: кожевники, маслоделы, кузнецы и другие. Уже после установления советской власти в марте 1924 года Викулово становится центром одноименного района, село оживилось, рост его усилился. До 1932 года район был в составе Уральской области с центром в Свердловске, в 1932–1934 годах – в составе Челябинской области, с 1934 по 1944 годы – в составе Омской области. С 1944 года Викуловский район входит в Тюменскую область.

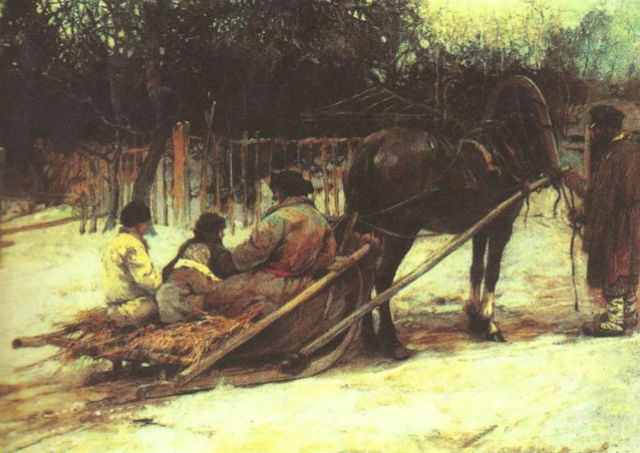

В 1740-е годы через Викулово был проложен знаменитый Сибирский тракт, действовавший до 1912 года, когда была построена железная дорога Тюмень – Омск. По Сибирскому тракту через Тобольск в Восточную Сибирь везли и этапировали пешком много ссыльных. В августе 1791 года через Викулово провезли в ссылку писателя Александра Николаевича Радищева. В своих «записках о путешествии в Сибирь» он описывал эти места. В 1826–1827 годах по Сибирскому тракту через Викулово на каторгу в Восточную Сибирь провезли декабристов.

По первой переписи населения, проведенной в этой местности Алексеем Струниным летом 1710 года, в слободе Викуловой и в Орловом Городище проживало около 1431 человека. Богатейшим был выбор имён для жителей того времени. Кроме известных и сейчас Дмитриев, Василиев, Иванов, Сергеев и Александров, были не только основательно забытые, но и совершенно неизвестные мужские имена: Феклист, Михей, Прокопей, Дементий, Конан, Савва, Ярофей, Елистрат, Ондрон, Елфим, Ефтифей, Феофан, Аверкей, Галахтион, Тит, Пиман, Омилиан, Ермак, Епифан, Селиверст, Венедихт, Юда, Аника, Анкудин, Савати, Мокей, Викул. Список женских имен не столь разнообразен. Кроме распространенных – Овдотьи, Огрофены, Опросии, Овсии, Зеновьи, Каптелины, Ховроси, Лисавы, Евлампии, Феодулии, Капиньи, Афисьи, Федоры – имелись Натальи, Татьяны и Марины.

1701 году в Викулово приехали картографы и стали задавать вопросы относительно даты постройки острога. Ответить точно, по-видимому, уже никто не мог, потому прибавили 10 лет, чтобы острог казался новее, получился 1691 год, укрепившийся в истории. В 1700 году на Шаньгином бугре была построена первая церковь и названа Троицкой. Но Викулово на правом берегу продолжало существовать, и только в 1776 году было решено избавиться от этого кладбищенского названия – Орлово Городище и объединить обе слободы в одну под одним названием Викулово. Тем более что в этом году церковь с Шаньгина бугра была перенесена на левый берег, а в 1820 рядом с ней была построена каменная. Троицкую церковь в 1931 году разрушили, много лет там был кинотеатр, только в 1990-м началось ее восстановление.

В 1691 году Анциферов по указу тобольского воеводы основал на высоком бугре крепость. На строительство острога, огороженного заострёнными бревнами, были привлечены сотни людей, в том числе и Иван и Евдоким Викуловы, жившие на правобережье в слободе Викуловой. Вдвоём построить острог Ивану и Евдокиму было явно не под силу. Место для острога выбрали на левобережье, на холме у слободы Орлово Городище, потеснив кладбище-городище, там, где сейчас церковь. В

Остановимся же поподробнее на истории этих мест. Так уж повелось, что Викулово всегда располагалось на так называемом Шаньгином бугре. Хлынувшие после похода Ермака переселенцы быстро переполнили существующие башкирские поселения, и к 1610 года на правобережье Ишима стало тесно. Первым решил поселиться на левобережье некий Орлов. Некоторое время он жил один – называлась Орлова заимка; кладбище на бугре стало называться Орловым кладбищем-городищем, ведь на Шаньгином тоже было кладбище, и надо было их различать. Но за Орловым вскоре потянулись другие поселенцы. Образовавшаяся слобода получила название Орлово Городище. Но царская власть требовала самоутверждения в Сибири. Царского флага, как символа власти, было явно недостаточно – требовалось строить крепости-остроги.

С этого диалога началось наше знакомство с местным населением, а именно с представителем Викуловской полиции (точнее, тогда это еще называлось милицией). Но с другой стороны, как могло быть иначе? Представьте: на лавочке неподалеку от автовокзала разбил свой лагерь целый отряд подозрительных личностей, чуть ли не костер уже разводят, пристают к прохожим со всяким вопросами… К слову сказать, сумки мы так и не открыли. Примерно таким было наше знакомство с замечательным селом Викулово, в котором нам предстояло провести несколько часов в ожидании «автобуса с синими занавесками», и в компании с местной минеральной водой «Тюменская», которая, если верить этикетке, лечила едва ли не от всех болезней.

– А что сумок так много? Открывайте, посмотрим, что вы там везете…

– Мы – омские этнографы, приехали изучать историю вашего села!

– Вы откуда и зачем приехали?

А пока мы занимались исследованием старой части города, вторая половина отряда осталась на вокзале сторожить вещи, поедая пирожки и запасаясь местными sim-картами. От Викулово нас отделяло каких-то три часа.

Также нельзя не обратить внимания на деревянные, украшенные резьбой, каменные, из красного кирпича, постройки – все они когда-то принадлежали именитым горожанам, купцам первой, второй, третьей гильдии и зажиточным крестьянам. Материалом для строительства всех этих зданий послужил высококачественный кирпич местного производства. Старожил М.М.Карпычев, в молодости занимавшийся кирпичным делом, рассказал о том, что кирпич изготавливался ишимскими мастерами и заводчиками Рябцуновым, Рощиным, у которых в районе деревни Жиляковка были сараи по производству кирпича. Также наряду с кирпичом важным строительным материалом было дерево. Красивое и пластичное, дерево ценилось не в меньшей степени, чем камень. Дома, построенные из сосны, долго не подвергаются гниению. Сосну доставляли в Ишим из Сорокинского и Викуловского районов.

Привокзальная площадь Ишима – его визитная карточка. К своему 335-му дню рождения город получил уникальный подарок. Это большой трехъярусный фонтан на Привокзальной площади. Его чаша сделана из гранита, внутри вмонтирована цветная подсветка. В дополнение к фонтану на площади появились и солнечные часы в форме взлетающего журавля.

Город Ишим находится на юге Тюменской области. Он был основан в 1687 году казаками – соратниками атамана Ермака на левом берегу одноименной реки. Изначально поселение называлось Коркина слобода, но в 1782 году императрица Екатерина II издала указ об изменении статуса слободы. С тех пор, Коркина слобода, стала носить почётное звание города, а имя городу, как Вы наверняка уже поняли, дали в честь той самой реки – Ишим.

Первой нашей остановкой стал город Ишим. Еще в электричке мы узнали, что Ишим – маленький красивый городок. В том, что он действительно небольшой, можно убедиться сразу, ибо, в отличие от того же Омска, расстояние между железнодорожным и автовокзалом составляет не более двухсот метров. Чтобы хоть как-то скоротать время до отправления автобуса, который должен был привезти нас в село Викулово, мы и еще несколько членов отряда решили прогуляться по его центру.

Летом 2009 года русский отряд под руководством Марины Леонидовны Бережновой впервые за несколько лет выбрался за пределы родной Омской области и отправился в область Тюменскую. Как это обычно и бывает, мы до самого последнего момента не знали точного места, куда же отправляется наша экспедиция, разве что известен был район – Викуловский. Однако, за несколько дней до отъезда точный населенный пункт стал все таки известен – это село Калинино Викуловского района Тюменской области. Место отнюдь не близкое, и поэтому добираться туда предстояло сначала на электричке, а затем на автобусах. Но не тут-то было! Едва усевшись в вагон, мы узнали, что вышеупомянутое село Калинино принять отряд не сможет, и конечной точкой нашего маршрута станет село Сартам все того же района все той же области. Но этот факт нас нисколько не смутил, и мы просто стали наслаждаться дорогой: кто-то любовался красотой природы, мелькающей за окном, кто-то играл в карты, кто-то спал. Один из членов отряда тогда остроумно заметил, если прочитать наоборот название села «Сартам», то получится «матрас». Это помогло быстро запомнить название того населенного пункта, которому суждено было стать нашим домом на три недели.

«Матрас» наоборот, или приключения этнографической экспедиции в Сартаме

Кафедра этнографии и музееведения | Этнография Омского Прииртышья | Библиотека сайта | Сибирский филиал РИК | Архив сайта | КонтактыНовое в этнографии Омского Прииртышья | Этноархеологические исследования | Полевой архив | Этнографические заметки | ЭтноФото | Этнографическая экспозиция МАЭ ОмГУМатериалы бесед | Фотоархив экспедиции | Краеведческие материалы

Кафедра этнографии и музееведения ОмГУ -

Комментариев нет:

Отправить комментарий